楽器やってる人なら分かると思うのですが、よくYoutubeとかで譜面付きの動画ってよく見ますよね?

実はドラムの譜面作成って作成自体は案外簡単にできるものなんですよ。

かくいう私もドラムの譜面を作製して、インターネット上で販売なんかもしてます。

今回は、そんなドラム譜面の作成方法を紹介します。

使用するソフトは、無料ソフトである「MuseScore4」です。

これとは別に「MuseScore3」もありますが、今回は触れませんのであしからず。。。

譜面の初期設定

まずは譜面の簡単な設定から行います。

MuseScore4を起動したら、「新しいスコア」をクリック。

クリックすると、楽器を選択するウィンドウが現れます。

現れたら、下の画像に書いてある番号順に

- 「打楽器・音高なし」

- 「ドラムセット」

- 白の右矢印

- 完了

をクリックする。

最後に各詳細を決定して「完了」をクリックします。

私は下の画像の様に設定していますが、各々自由に設定していただいて大丈夫です。

完了を押して、このように表示されたら設定完了です。

さっそく音符を入力!

ここまで来たらあとは音符を入力するだけです。

まずは画面左上にある鉛筆マークをクリックして、音符入力モードに切り替えます。

キーボードの「N」を押してもできます。

ハイハットを入力

「8ビート」という題名を付けたので、今回は8ビートを入力してみましょう。下の画像の順番通りに、

- ドラムセットのハイハット(「G」と書いてある✕音符)

- 左上の8分音符

- 小節(どこをクリックしてもOK)

をクリックすると、8分音符のハイハットが入力できます。

「G」を押しても入力できます。

スネアドラムを入力

ハイハットを8個入力できたら、次はスネアドラムを入力してみましょう。

スネアドラムを選択したら、3つ目と7つ目のハイハットをクリックしましょう。

「A」を押しても入力できますが、ハイハットが上書きされて消えてしまうので気を付けてください。

バスドラムを入力

最後に、バスドラムを入力しましょう。

バスドラムは先ほどの2つと入力方法は同じですが、声部というものが異なります。

声部は譜面を作っていると後々関わることになるので、この機会に知っておきましょう。

(早く先に進めたい方は、

こちら

を押すとスキップできます。)

声部とは?

声部とはパート・グループみたいなもので、ここでは音符が上向きか下向きかで声部が分けられています。

合唱で言うソプラノ、アルト、テノール等がこれに当たります。

例外はありますが、基本的にハイハットやスネアなど手を使って演奏する部分は上向きに、バスドラムやハイハットペダルといった足を使って演奏する部分は下向きになります。

MuseScore4では上向きが声部1、下向きが声部2に設定されています。

楽譜のスタイルによっては全部上向きだったり、シンバル類は上向きで太鼓類は下向きだったりがありますが……まあそこらへんは好みの話になってきます。

気になった方は下のサイト様で詳細が語られているので、そちらを参考にしてみて下さい↓

<------------------------ここから再開です------------------------>

声部が何なのか分かったところで、早速バスドラムを入力していきます。

下の画像の順番通りに、

- 右上の声部2

- ドラムセットのバスドラム(「B」と書いてある音符)

- 左上の4分音符

- 1つ目と5つ目のハイハット(1つ目はどこをクリックしてもOK)

をクリックすると、4分音符のバスドラムが入力できます。

「B」を押しても入力できます。

これで8ビート完成です!

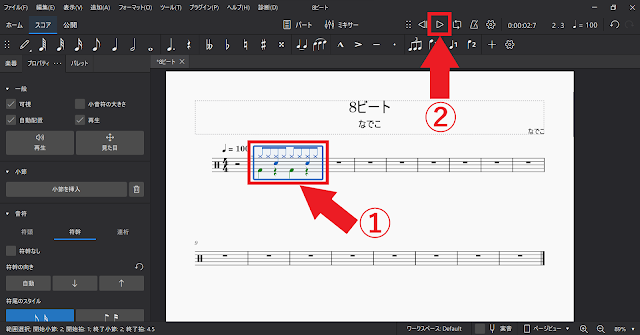

下の画像のようにできていたら、オッケーです!!

演奏させてみよう!

頑張って作った8ビート、せっかくなら聞いてみたいですよね。

MuseScore4では簡単に演奏させることができるのでやってみましょう!

入力した小節をクリックした後に、右上の再生ボタンを押すと演奏してくれます。

これで簡単な譜面作成は終了!

もっと色々な音符や記号を使って譜面を作ってみたいと思った方は、こちらの記事に入力方法をまとめたのでよかったら参考にして下さい↓

まとめ

これを見たら簡単にドラムの譜面作成ができるようになった!!と思ってもらえるように紹介してみたんですけど、いかがでしたかね?

何か気になったこととか感想などがありましたら、是非コメントでお聞かせください!

日々の活動の励みになるので、是非…是非……。

見やすさやクオリティ、効率性を求めてくると確かに大変な作業にはなるんですけど、ちょっとフレーズを思いついたからメモ代わりに使ってみようかな…みたいな感じで少しでもMuseScore4を使うきっかけになってくれたら嬉しいです。

0 件のコメント:

コメントを投稿